Wearable Fantasy

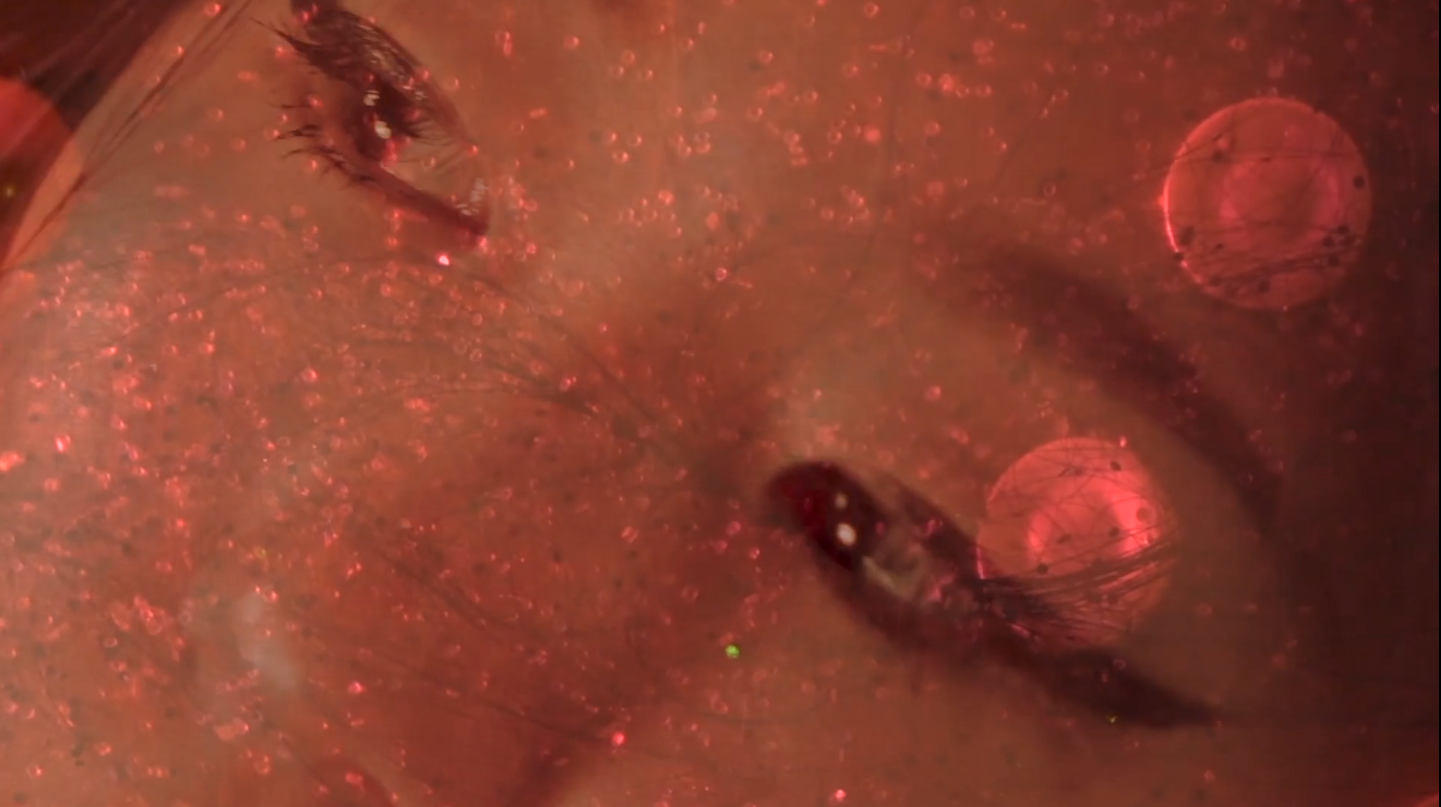

백수현, 〈Wearable Fantasy〉, HD video, 10min 15sec, 2017 ©백수현

백 수 현

http://vimeo.com/fakeorchid

mailto:soohyeun@gmail.com

FAKE ORCHID / FEMININE AGENCY. 정체성, 특히 섹슈얼리티의 유동성과 육체의 양가적인 힘(권력을 갖기도, 빼앗기기도 하는 힘)에 관심이 있다.

백수현, 〈Wearable Fantasy〉, HD video, 10min 15sec, 2017 ©백수현

Q 이전 작업-〈문라이트 매직〉(HD Video, 6min, 2015), 〈야간산행, 북한산〉(HD Video, 4min 42sec, 2013) -에서도 인공적인 빛이라거나 여성의 몸이 등장하기는 하지만 〈Wearable Fantasy〉부터 적극적으로 여성의 몸, 섹슈얼리티, 이미지 등을 본격적으로 다루기 시작하셨던 것 같다. 본격적인 계기가 되었던 사건이나 생각이 있었는지?

B 2013년 작인 〈북한산〉 작업을 시작으로 개인적인 경험과 감상을 연료 삼아 작업을 진행해왔다. 물론 지금도 개인적인 경험과 거기서 비롯한 감정과 감상이 작업의 출발점이 되지만, 지금은 사회의 큰 흐름을 마주하며 그 속에서 나의 위치를 확인하는 과정에서 작업을 이어가게 된다. 2016년 강남역 살인사건 이후로 주된 관심사와 주제가 페미니즘으로 정착되었다. 페미니즘을 알기 전에는 중요하게 느껴왔던 불만, 나를 괴롭히던 사건들이 개인적이라고만 생각했었는데, 페미니즘을 공부하면서 그 문제들 대부분이 여성혐오에서 비롯됐다는 것을 객관적인 언어로 정리하고 확인할 수 있게 되었고, 그것이 자존감을 지키는 데에 큰 힘이 됐다. 그래서 내가 가진 미술 언어로 페미니즘을 풀어보고 싶었다.

Q 〈Wearable Fantasy〉 전반에 한 여성이 등장하고, 카메라는 그 여성의 몸의 윤곽을 가까이서 따라가고 있다. 그렇지만 남성적 시선처럼 느껴지기보다 마치 스스로 거울을 보며 자신의 모습을 확인하는 것 같기도 한 움직임이다. 이 인물을 카메라로 담아낼 때 특별히 고려했던 부분이 있었는지 궁금하다.

B 극단적인 클로즈업은 전체적인 실루엣을 방해하면서 대상화하기보다는 인물을 적극적으로 드러내는 것 같다. 영상에 등장하는 여성은 내 쌍둥이 동생이다. 동생은 고맙게도 언제나 내게 최고의 배우이자 좋은 소재가 되어주었다. 동생이 아니었더라면 나는 완전히 다른 작가가 되어있었을 것이다. 내가 아닌데 나이기도 한 존재를 가까이 두고 관계하며 살아가는 경험이 작업에 중요한 소재가 된다. 이번 작업은 나와 동생이 집에서 매일 하는 일상적인 행위들을 놀이하듯 촬영했기 때문에 대상화하는 시선을 자연스럽게 피할 수 있었던 것 같다.

Q 영상 속 여성이 거울 앞에서 운동을 하고 셀카를 찍는다든지, 거울을 보면서 화장을 하는 등 자신의 모습을 비추어 보는 행위들이 이어진다. 이러한 행위들을 연출한 배경에 대해 더 들어보고 싶다. 그리고 내레이션은 여성의 몸이 언제나 논란거리가 되어왔다는 점과 영상 속 “그녀의 신체는 그녀 자신의 것”이라는 자명한 명제를 선포하는데, 이러한 언급과 영상 속 인물의 행위는 어떤 연관이 있을까?

B 나에게는 매일같이 수행하는 무척 내밀한 루틴인데, 각종 미디어에서는 정제되어 깨끗하게 포장된 모습이 소비되는 점이 흥미로웠다. 미디어에서 볼 수 있는 것처럼 내 몸도 매끈하게 나오는 각도로 찍어서 어떤 미디어(SNS)에 노출하고 싶은 욕망과 함께, 이미지로 남겨져 SNS에 노출되는 순간 그 사진 속 몸은 내 몸이 아니며 아바타도 아니고 다른 몸이 되어 나를 떠나버리는 것. 그러한 신체 분열은 SNS뿐 아니라 일상에도 있다. 살이 붙은 내 몸과 살은 빠지고 근육이 붙은 내 몸, 호르몬에 따라 부풀어 오른 가슴과 바람 빠진 것 같은 가슴, 화장을 하지 않은 내 얼굴과 화장하고 조명과 필터를 먹인 내 얼굴. 뷰티 유튜버들이 재미있는 점은 이 과정들을 본인의 실제 일상과 미디어용 이미지 사이 어디쯤에서 보여주기 때문인 것 같다.

무수한 잣대들이 여성들 자신의 안팎으로 아주 다각으로 존재한다. 내가 내면화한 이중잣대와 원치 않는 코르셋을 인지하고 극복하려는 과정에서 분열이 일어날 수밖에 없다. 분열하는 스스로에게, 또 저 밖에서 나를 벗겨내 보고 있을 눈동자들에게 내가 나의 몸으로서 존재할 권리를 직설적으로 말하고 싶었다. 하지만 이러한 선언은 종종 공허하게 느껴지기도 한다. “이 몸은 내 몸이다”라고 선언하는 것이 결국 내 몸이 완전히 내 통제 아래에 있지 못한 상황에서는 또 하나의 잣대로 돌아오기도 한다. 당연한 말을 힘주어서 하게 되는 아이러니와 그 공허함을 표현하고자 BBC 다큐멘터리 톤의 내레이션을 사용했다.

Q 영상의 후반부에서는 영상 속 인물이 비교적 수동적인(가만히 있는 동안 얼굴에 반짝이는 것들이 붙는 것) 상태로 머물고, 구체적인 행위보다는 붉은빛과 반짝이는 것들이 만들어내는 분위기가 영상의 리듬을 끌고 가다가 끝이 난다. 이러한 연출은 제목 중에도 있듯이 어떤 종류의 “fantasy”를 구현해낸 것이 아닌가 싶다. 영상 전반에 흐르다가 후반부에 더 강하게 드러나는 분위기를 만들어갈 때 특히 영향을 받았거나 고려했던 부분이 있었나?

B 옷이나 액세서리처럼 입고 벗을 수 있는 ‘fantasy’를 생각하며 “Wearable Fantasy”라는 제목을 붙였다. 내가 장착하거나 만들어낸 이미지가 무수히 많을 수 있고 그게 모두 나이거나, 그 어떤 것도 내가 아닐 수 있는 가능성. 이를테면 얼굴이 나오지 않은 사진을 포스팅했을 때 “이거 너야?”라는 댓글이 달리면 나는 뭐라고 대답하고 싶은가에 대해서, 그게 나이면 어떻고 내가 아니면 또 어떤가? 사진과 실물이 다를 수 있음에 대해서… 그리고 신체의 실제적인, 원초적인 나이자 내가 아니기도 한, 나에게서 떨어져나와서 버려져 쓰레기로 여겨지는, ‘fantasized’ 되지 않은 뒤엉킨 머리카락을 장식하면서 괴리감을 보여주고 싶었다. 빛은 풍부한 상징 요소이자 룩을 만들어주는 장치가 되기 때문에 내게 유용한 도구가 되어왔다. 특히 LED 빛이나 빛을 반사하는 반짝거리는 물질이 그렇다. 빛이 관습적으로 표현하는 이미지를 벗어냈을 때, 그 초월적인 힘에 관심을 두게 된다.

*

위 인터뷰는 스크리닝 프로그램 (Not) Your Typical Narcissist: A Screening (2018)과 연계하여 서면으로 작성되었습니다.